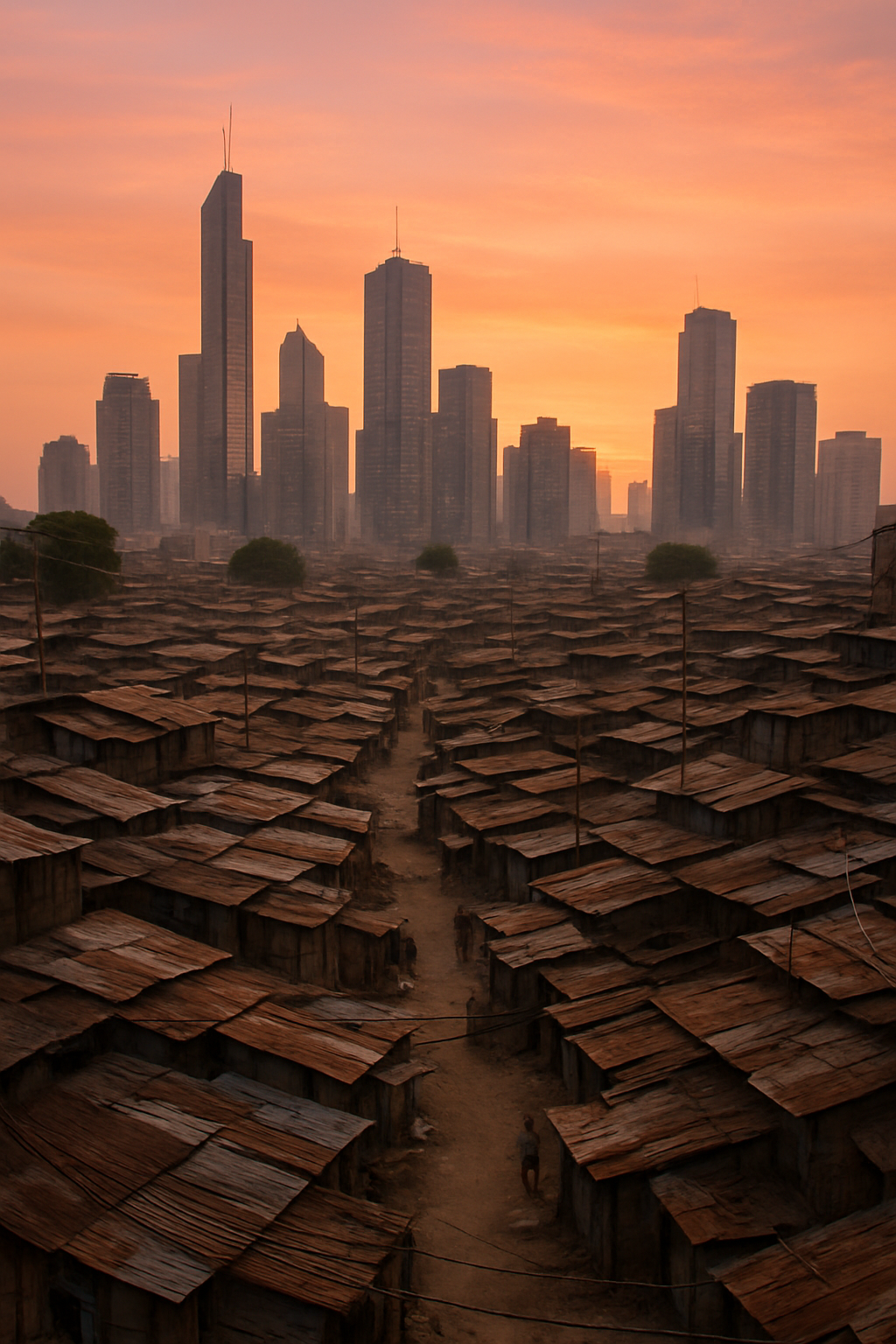

Un tramonto rosato illumina una skyline moderna. Poco più in là, accanto a grattacieli scintillanti, si estende un dedalo di tetti di lamiera, strade polverose, cavi pendenti: è qui che milioni di persone vivono in slum. Lì, ogni famiglia fatica per l’acqua, ogni tempesta è una minaccia. Questa realtà esiste accanto alla nostra, spesso invisibile. È una storia fatta di fragilità, ma anche di resilienza. Raccontarla richiede tatto, coscienza e rispetto.

Gli slum non sono solo quartieri poveri. Sono veri e propri mondi, spesso ignorati, che sorgono accanto alle città in crescita. Quartieri informali fatti di case improvvisate, strade senza nome, assenza di servizi essenziali. Luoghi dove ogni giorno milioni di persone vivono, lavorano, sognano. Ma anche resistono.

Una mattina a Mumbai, Nairobi, Rio de Janeiro. Il sole si alza sui tetti di lamiera, tra profumi di spezie e fumo di carbone. Bambini si preparano per la scuola, se c’è una scuola. Donne raccolgono l’acqua da un’unica fontana condivisa. Uomini partono per lavori che durano una giornata. È qui che comincia la nostra storia: negli slum, dove vivere è una sfida continua ma anche una lezione di ingegno e solidarietà. Ma cosa sono, davvero, gli slum?

Con il termine slum si indicano aree urbane ad alta densità, dove le abitazioni sono precariamente costruite, i servizi pubblici scarsi o assenti, e dove gli abitanti spesso non hanno diritti legali sulla casa in cui vivono. Non esiste un solo tipo di slum: ogni città ha i suoi, con nomi diversi – favelas in Brasile, bidonvilles in Africa francofona, barrios in America Latina – ma con problemi simili.

Secondo UN-Habitat, oltre un miliardo di persone vive oggi in slum. Entro il 2050, questo numero potrebbe raddoppiare. Il motivo? L'urbanizzazione rapida e diseguale: le città crescono velocemente, ma non abbastanza da includere tutti. Chi arriva dalle campagne per cercare lavoro spesso non può permettersi una casa formale, e finisce per costruirsela da solo, ai margini.

Ma gli slum non sono un errore di percorso. Sono il frutto di decenni di disuguaglianze, scelte politiche sbagliate, migrazioni forzate, e – sempre di più – delle conseguenze del cambiamento climatico.

Quando pensiamo alla crisi climatica, pensiamo a ghiacciai che si sciolgono o incendi nelle foreste. Ma per chi vive negli slum, il clima cambia ogni giorno: piogge torrenziali che allagano le baracche, ondate di calore che rendono impossibile dormire, rifiuti che si accumulano per mancanza di raccolta.

Le case, spesso fatte di lamiera o plastica, non proteggono dal caldo o dalla pioggia. I servizi fognari sono assenti. L'acqua potabile è difficile da trovare. In queste condizioni, una febbre può diventare un’emergenza, un’alluvione può cancellare una comunità.

Ed è qui che entra in gioco la giustizia climatica. Perché le persone che vivono negli slum sono tra le più esposte agli effetti del clima, ma anche tra le meno responsabili. Emissioni di CO₂? Quasi nulle. Ma le conseguenze del riscaldamento globale? Altissime.

Parlare di sostenibilità sociale significa, allora, iniziare da questi quartieri. Capire che non ci può essere una città sostenibile senza una casa dignitosa per tutti. Che la giustizia ambientale passa anche dal diritto all’acqua, all’elettricità, alla salute.

Eppure, nonostante tutto, gli slum non sono solo luoghi di bisogno. Sono anche laboratori viventi di resilienza, innovazione, organizzazione comunitaria. In molti casi, le soluzioni arrivano dal basso: cisterne condivise per raccogliere acqua piovana, orti urbani tra le baracche, scuole autogestite da gruppi di genitori, reti di solidarietà per la protezione delle donne.

Questi esempi dimostrano che le persone non aspettano passivamente aiuto. Ma possono fare molto di più se vengono coinvolte in modo attivo. Alcuni progetti di riqualificazione urbana, quelli più efficaci, non distruggono lo slum, ma lo migliorano con servizi, infrastrutture, trasporti, spazi verdi. Il segreto? Lavorare con chi ci vive, non per loro ma insieme a loro.

Tuttavia, non basta una buona idea per cambiare tutto. Serve anche volontà politica, risorse pubbliche, leggi che proteggano i diritti. Molti abitanti non possiedono legalmente le loro case, e vivono con la paura costante di essere sfrattati o sgomberati.

A volte, gli slum sono cancellati in pochi giorni per fare spazio a strade o edifici. Ma il problema non sparisce: si sposta altrove. Ogni demolizione senza alternative è una perdita doppia: per chi la subisce, e per la città che perde una parte del suo tessuto umano.

Non è raro che gli slum siano anche criminalizzati. Considerati insicuri, “degradati”, oppure trattati solo con compassione nei telegiornali. Ma la realtà è molto più sfumata. Sono quartieri pieni di vita, cultura, energia, dove la solidarietà è spesso più forte che altrove.

Chi vive negli slum ha sogni, competenze, relazioni. Non sono “poveri da aiutare”, ma cittadini con diritti, che chiedono dignità e ascolto. Cambiare lo sguardo è il primo passo per cambiare davvero le cose.

Nel 1966, l’articolo 11 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali ha stabilito che ogni persona ha diritto a un adeguato standard di vita, inclusa una casa sicura. Ma finché negli slum mancheranno i servizi più basilari, questa promessa resterà incompiuta.

Oggi, alcuni segnali positivi ci sono. In diverse città africane e sudamericane, comunità locali hanno iniziato a mappare i propri quartieri con tecnologie digitali, creando piattaforme per segnalare abusi edilizi, organizzando sistemi di allerta precoce per alluvioni.

Iniziative sostenute anche da ONG, università, governi locali. Ma i progetti che funzionano meglio sono quelli che partono dalle esigenze reali degli abitanti, non da modelli importati dall’alto.

Per questo, raccontare gli slum non è solo una questione informativa. È una scelta politica e culturale. È un invito a guardare anche dove non ci sono riflettori, a includere chi viene sistematicamente escluso, a costruire città più giuste, partendo da chi ha meno.

Perché una città è davvero sostenibile solo se nessuno viene lasciato indietro. E il futuro delle città – il nostro futuro – si decide anche lì, negli slum, nei margini che possiamo trasformare in centri.

Fonti