L’inquinamento del suolo è una delle emergenze ambientali più gravi del nostro tempo. Discariche abusive, sversamenti industriali e contaminazioni chimiche hanno reso molte aree inutilizzabili, compromettendo non solo l’ambiente, ma anche la salute delle persone e l’economia locale. Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente, in Europa esistono oltre 340.000 siti contaminati, molti dei quali necessitano di bonifica urgente. In Italia, la situazione non è migliore: 42 Siti di Interesse Nazionale (SIN) richiedono interventi di risanamento a causa di livelli di contaminazione pericolosi.

Ma come vengono bonificati questi territori? E le soluzioni attuali sono davvero efficaci e sostenibili?

Tradizionalmente, la bonifica del suolo contaminato avviene attraverso due principali metodologie:

Escavazione e smaltimento (Dig & Dump): consiste nel rimuovere il terreno inquinato e trasportarlo in discariche autorizzate. Questo metodo è rapido ma estremamente costoso e poco sostenibile: trasportare e trattare grandi quantità di terra comporta un elevato consumo energetico e ulteriori emissioni di CO₂. Il costo può variare dai 50 ai 300 euro per tonnellata di suolo rimosso.

Bonifica chimico-fisica: utilizza agenti chimici o processi fisici come il lavaggio del suolo per rimuovere le sostanze tossiche. Anche se efficace, questa tecnica può alterare la struttura del suolo e causare effetti collaterali sull’ecosistema.

Entrambi questi metodi richiedono tempi relativamente brevi (da mesi a pochi anni), ma hanno un impatto ambientale elevato. Inoltre, se il problema riguarda acque sotterranee contaminate, la bonifica diventa ancora più complessa e costosa.

Molti siti contaminati non riguardano solo il suolo, ma anche le falde acquifere, che possono trasportare gli inquinanti per chilometri, mettendo a rischio la qualità dell’acqua potabile. La decontaminazione dell’acqua avviene tramite:

Pompaggio e trattamento (Pump & Treat): l’acqua contaminata viene estratta e depurata con filtri chimici o biologici. Questa tecnica è efficace ma può richiedere decenni di funzionamento continuo, con costi elevati.

Barriere reattive permeabili: utilizzano materiali assorbenti per filtrare gli inquinanti direttamente nel sottosuolo. Sebbene più sostenibili, non sempre sono applicabili su larga scala.

Queste tecniche sono fondamentali, ma spesso insufficienti a garantire una rigenerazione completa degli ecosistemi. È quiche entra in gioco il biorisanamento, una soluzione naturale ed efficace.

Il biorisanamento è un’alternativa ecologica ai metodi tradizionali, basata sulla capacità di batteri, funghi e piante di degradare le sostanze tossiche presenti nel suolo e nelle acque. Il principio è semplice: alcuni microrganismi trasformano gli inquinanti incomposti innocui come acqua e anidride carbonica, senza bisogno di rimuovere il terreno o utilizzare agenti chimici aggressivi.

Esistono tre principali strategie di biorisanamento:

Biostimolazione: migliora le condizioni ambientali (ossigeno, nutrienti) per accelerare l’attività dei batteri già presenti nel suolo.

Bioaugmentazione: introduce microrganismi selezionati con capacità specifiche di degradare determinati inquinanti.

Fitobonifica: utilizza piante capaci di assorbire e trasformare le sostanze tossiche, spesso in collaborazione con batteri simbionti presenti nelle radici.

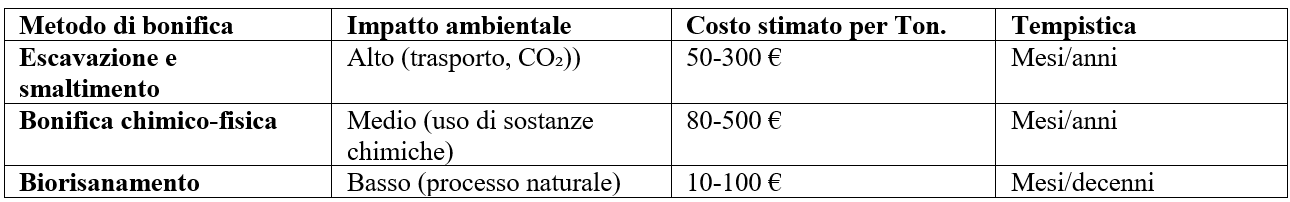

Ecco un confronto tra biorisanamento e tecniche tradizionali:

A differenza delle tecniche tradizionali, il biorisanamento non danneggia il suolo, riduce i costi operativi e può essere applicato direttamente in loco. Tuttavia, richiede più tempo rispetto alla bonifica chimico-fisica, con interventi che possono durare da pochi mesi a diversi anni, a seconda della tipologia e della concentrazione degli inquinanti.

Tra le applicazioni più promettenti del biorisanamento spicca il progetto LIFE BIOREST, che ha sperimentato l’uso di batteri e funghi per ripristinare terreni contaminati da idrocarburi. Implementato in alcune aree industriali italiane, il progetto ha dimostrato che il biorisanamento può essere una soluzione efficace anche per suoli fortemente compromessi.

Nel corso della sperimentazione, è stato possibile ridurre la concentrazione di idrocarburi nel suolo di oltre il 70% in meno di un anno, senza dover rimuovere il terreno. Un risultato incoraggiante che dimostra il potenziale di questa tecnologia per affrontare le sfide ambientali più complesse.

Con l’aumento dell’inquinamento e la necessità di tecnologie più sostenibili, il biorisanamento potrebbe diventare lo standard per la bonifica dei siti contaminati. Combinando ricerca scientifica e applicazioni pratiche, questa tecnologia ha il potenziale per trasformare terreni inquinati in nuove aree verdi, restituendole alla comunità.

Ma per fare la differenza, servono investimenti e volontà politica. Il futuro della bonifica ambientale non può più basarsi su soluzioni costose e insostenibili. La domanda è: scegliere modi investire in soluzioni innovative e sostenibili, o continueremo a spostare il problema scavando e trasportando il nostro inquinamento altrove?