Senza litio, cobalto, nichel, rame, grafite e terre rare non avremmo auto elettriche, batterie per immagazzinare energia, turbine eoliche o cavi per le reti elettriche. La transizione energetica, che mira a ridurre le emissioni, dipende quindi da catene di approvvigionamento basate su questi elementi. Sono chiamati “verdi” perché servono a produrre tecnologie pulite, ma la loro estrazione e lavorazione restano processi molto intensivi, con impatti ambientali e sociali non trascurabili. L’International Energy Agency (IEA) registra una domanda in crescita rapida e una produzione concentrata in pochi Paesi, soprattutto per le fasi di trasformazione industriale.

Una parte decisiva di queste risorse si trova in Africa. La Repubblica Democratica del Congo produce da sola circa il 75% del cobalto mondiale; lo Zimbabwe possiede grandi giacimenti di litio; Madagascar e Tanzania hanno riserve di terre rare e grafite; l’Africa australe è cruciale per il rame.

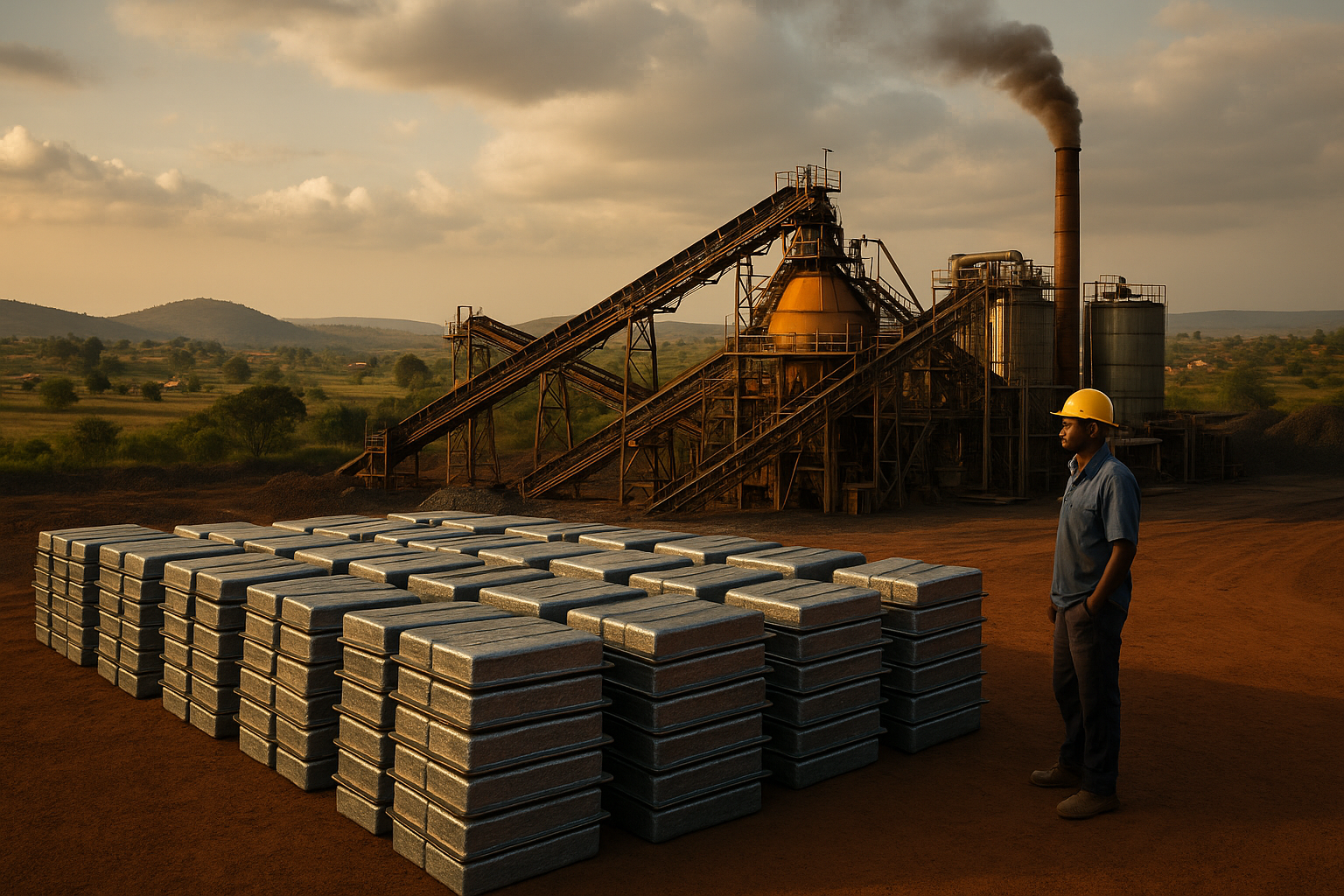

Molti governi africani vorrebbero creare più valore in casa, passando dall’esportazione di minerali grezzi alla raffinazione e trasformazione sul territorio. Ma incontrano ostacoli: mancano infrastrutture adeguate, i rischi politici sono alti e il potere contrattuale nei confronti di grandi economie resta limitato.

Un esempio concreto è il Lobito Corridor: una linea ferroviaria che collega i giacimenti di rame e cobalto di Congo e Zambia al porto di Lobito, in Angola. Oltre a ridurre i tempi di trasporto verso l’Europa, il progetto punta a introdurre standard di tracciabilità e formazione per i lavoratori locali.

La risposta è semplice: moltissimo. La Cina non controlla solo l’estrazione, ma soprattutto la raffinazione, cioè la fase in cui il minerale diventa materiale pronto per l’industria. Raffina circa il 90% delle terre rare e tra il 60% e il 70% del litio e del cobalto. Anche se i minerali vengono estratti in Africa o in Sud America, molto spesso finiscono in Cina per essere trasformati.

Negli ultimi anni la concentrazione non si è ridotta, anzi: la quota dei primi tre Paesi nella raffinazione è cresciuta. Questo rende difficile per l’Europa o gli Stati Uniti ridurre la dipendenza, perché replicare in tempi brevi la capacità industriale cinese richiede enormi investimenti.

Con il Critical Raw Materials Act, l’Ue ha fissato obiettivi chiari per il 2030:

L’obiettivo è ridurre la dipendenza da un unico fornitore, in particolare la Cina. Ma l’Ue non punta a tagliare bruscamente i legami con Pechino, perché sarebbe impraticabile. Parla invece di “de-risking”, cioè ridurre le vulnerabilità diversificando i fornitori, rafforzando il riciclo e stringendo alleanze con Paesi africani. Progetti come il corridoio di Lobito rientrano in questa strategia: non eliminano la dipendenza, ma la rendono meno pericolosa.

Gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum con Congo e Zambia per sviluppare una filiera delle batterie che non si limiti all’estrazione, ma arrivi fino alla produzione di componenti. Questo significa investire non solo nel cosiddetto upstream (le miniere) ma anche nel midstream, cioè nella raffinazione e trasformazione dei minerali.

Tuttavia, c’è un divario tra gli annunci politici e i progetti concreti: molti cantieri non sono ancora partiti e servono infrastrutture energetiche affidabili, regole stabili e capitali privati disposti a correre rischi.

Anche i privati si stanno muovendo. Breakthrough Energy Ventures, il fondo promosso da Bill Gates, ha investito in KoBold Metals, una società che usa intelligenza artificiale e modelli geologici per individuare e sviluppare nuovi giacimenti.

In Zambia, KoBold sta portando avanti il progetto Mingomba, un enorme giacimento di rame, mentre in Congo ha acquisito licenze per il litio. Questi progetti possono creare posti di lavoro e trasferire competenze, ma il loro impatto positivo dipenderà dalla capacità di garantire standard ambientali, diritti per i lavoratori, trasparenza nei contratti e reali benefici fiscali per i Paesi ospitanti.

Dietro la corsa alle materie prime ci sono persone e comunità. Amnesty International ha documentato casi di lavoro minorile e sgomberi forzati nelle miniere di cobalto congolesi. Il governo della RDC ha creato l’Entreprise Générale du Cobalt (EGC) per regolamentare il settore artigianale e migliorare la sicurezza, ma con risultati limitati.

Nel 2025, Kinshasa ha introdotto stop temporanei e quote all’export di cobalto per gestire prezzi e scorte. Questa scelta, definita “nazionalismo delle risorse”, mostra quanto la governance del settore sia fragile e come le decisioni locali possano avere effetti immediati sui mercati globali.

Il riciclo è fondamentale per ridurre l’impatto delle miniere e l’uso di nuove risorse. Ma nel breve termine non basta: il numero di batterie arrivate a fine vita è ancora troppo basso per coprire la domanda crescente.

Secondo l’IEA, sarà inevitabile combinare tre strade: nuove miniere, più raffinazione in aree diversificate e un forte aumento del riciclo. Parlare di economia circolare senza creare un’industria del riciclo robusta rischia di restare un concetto astratto.

Il punto è politico ed etico. Se l’Africa resta solo un fornitore di materie prime, mentre la trasformazione e la produzione restano altrove, la transizione rischia di ripetere vecchie asimmetrie di potere.

Progetti come il corridoio di Lobito, i partenariati europei, l’accordo USA–Congo–Zambia e gli investimenti privati ad alta tecnologia possono cambiare le cose, ma solo se accompagnati da infrastrutture affidabili, standard ambientali e sociali vincolanti, programmi di formazione e una reale condivisione dei benefici.

Su Abouthat abbiamo già parlato del tema delle batterie e del loro impatto ambientale; oggi la vera questione non è se estrarre, ma come e dove distribuire i costi e i benefici di questa corsa ai metalli.

Tre condizioni sono fondamentali:

Solo così la transizione ecologica può trasformarsi in un percorso sostenibile, e non in una nuova “corsa all’oro” che lascia l’Africa con pochi benefici e molti costi.

Fonti