Passeggiando per una città qualunque, è sempre più facile imbattersi in parole come "sostenibile", "green economy", "sviluppo sostenibile". Le troviamo sulle etichette degli alimenti, nei post dei social, nelle pubblicità delle automobili, nei programmi politici e persino nei discorsi delle aziende. A volte sembrano essere ovunque. Ma cosa significano davvero? Da dove vengono questi termini così diffusi e, spesso, abusati?

Noi di Abouthat, che ci occupiamo proprio di sostenibilità in tutte le sue forme, ce lo chiediamo spesso. E non siamo i soli. Anzi, noi come tutti siamo immersi in un linguaggio che nasce da una necessità reale, da un'urgenza collettiva, ma che viene talvolta usato anche a sproposito o con intenzioni poco trasparenti, magari per fini commerciali o d’immagine. Per questo è giusto, se non necessario, prendersi un momento per fermarsi e guardare indietro.

Per capire davvero cosa significa sostenibilità, dobbiamo chiederci quando è nata, chi ne ha parlato per primo, quali valori e obiettivi porta con sé. Solo così possiamo fare chiarezza, sviluppare una consapevolezza più solida e distinguere tra chi agisce per convinzione e chi semplicemente cavalca l’onda. Uno dei passaggi fondamentali di questa storia si chiama Rapporto di Brundtland: un documento che, nonostante sia stato scritto quasi quarant’anni fa, continua a parlare al nostro presente in modo diretto e urgente.

Il Rapporto di Brundtland, intitolato Our Common Future, fu pubblicato nel 1987 dalla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo delle Nazioni Unite e presieduta dalla norvegese Gro Harlem Brundtland. L’obiettivo della commissione era ambizioso: proporre soluzioni globali per integrare le esigenze ambientali e sociali nello sviluppo economico. In un momento storico segnato dalla crescita rapida ma spesso distruttiva, il rapporto introdusse una definizione che avrebbe avuto un impatto duraturo:

“Lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.

Questa idea fu rivoluzionaria. Per la prima volta, l’ambiente, l’economia e la società venivano legati da un’unica visione integrata. Il rapporto denunciava che la povertà estrema, la crescita incontrollata e lo sfruttamento delle risorse naturali non erano problemi separati, ma profondamente interconnessi. Nessuna soluzione ambientale può funzionare se lascia indietro le persone, e nessuno sviluppo è legittimo se distrugge il pianeta.

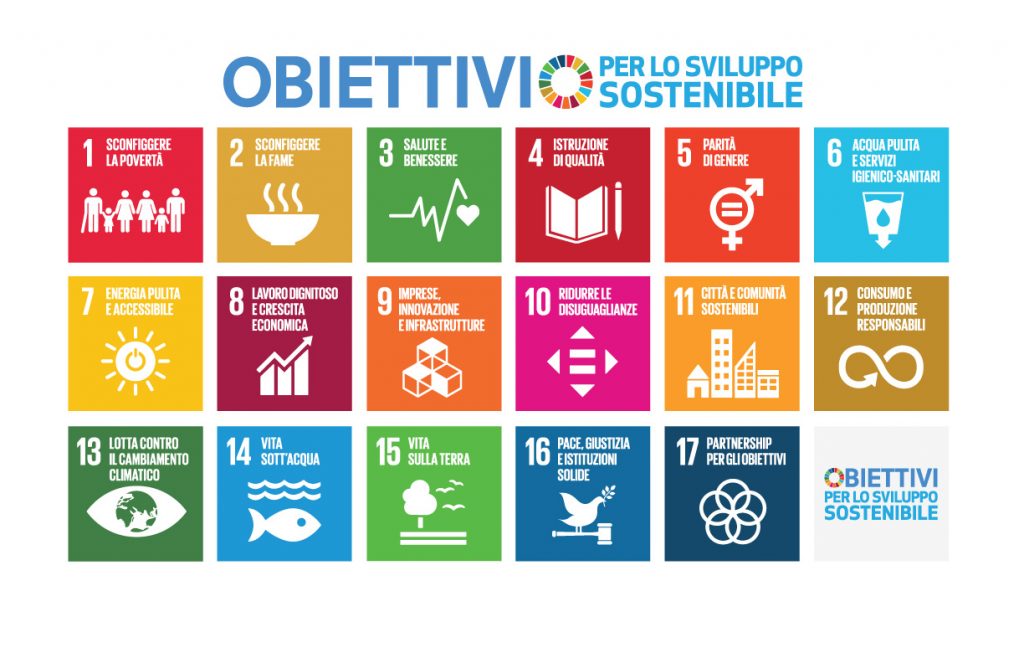

I principi espressi nel Rapporto Brundtland non sono rimasti teoria. A partire da essi, nel 2015 le Nazioni Unite hanno lanciato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, articolata in 17 Obiettivi globali (i famosi SDGs) che toccano ogni aspetto della vita: dalla lotta alla povertà all’azione climatica, dal lavoro dignitoso alla parità di genere. Quando una persona sceglie prodotti locali e stagionali, o quando un’azienda ripensa i propri modelli produttivi per rispettare l’ambiente e i lavoratori, contribuisce — magari senza saperlo — al raggiungimento di questi obiettivi comuni.

Molto prima del 1987, il concetto di uso responsabile delle risorse era già stato discusso. Già nel 1713, Hans Carl von Carlowitz, un amministratore minerario tedesco, parlava di sostenibilità forestale per garantire che le foreste potessero rigenerarsi e fornire legname anche alle generazioni future. Tuttavia, fu proprio il Rapporto Brundtland a dare alla parola "sostenibilità" una dimensione globale, politica e strategica. Da termine tecnico, la sostenibilità divenne così un concetto chiave del dibattito internazionale su ambiente e sviluppo. Da quel momento, non si poteva più parlare di crescita economica senza includere gli effetti sociali ed ecologici.

Sebbene il rapporto non utilizzi esplicitamente l'espressione "tre pilastri", i suoi contenuti delineano chiaramente una visione basata su tre dimensioni interdipendenti: economica, ambientale e sociale. Questo schema, divenuto negli anni una base teorica condivisa, è noto oggi come i “Three Pillars of Sustainability”.

La dimensione economica riguarda la capacità di generare reddito e lavoro in modo stabile e inclusivo. Non si tratta solo di produrre di più, ma di farlo in modo equo e durevole. La dimensione ambientale si riferisce alla tutela degli ecosistemi, alla gestione delle risorse naturali e alla lotta contro l’inquinamento. E la dimensione sociale si concentra su giustizia, benessere collettivo e riduzione delle disuguaglianze. Questi tre aspetti non sono separabili: uno sviluppo che ignora l’ambiente o esclude le persone più vulnerabili non è, per definizione, sostenibile.

La Commissione Brundtland, ufficialmente "World Commission on Environment and Development", fu istituita nel 1983 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per affrontare i legami tra problemi ambientali, crisi economica e instabilità sociale. A guidarla fu scelta Gro Harlem Brundtland, figura di rilievo nel panorama internazionale, già medico, ministra dell’Ambiente e poi Primo Ministro della Norvegia. Per quattro anni, la commissione lavorò raccogliendo testimonianze, dati, analisi ed esperienze da tutto il mondo. Il risultato fu il Rapporto di Brundtland, che non solo mise in crisi il modello di sviluppo esistente, ma propose un'alternativa concreta e condivisibile: lo sviluppo sostenibile come principio guida delle scelte future.

Pensare alla sostenibilità come a una moda recente è un errore comune. Le sue radici affondano nella storia, nella scienza e nella filosofia. Dalle riflessioni settecentesche sulla gestione delle foreste, alle prime conferenze internazionali come quella di Stoccolma nel 1972, passando per il Club di Roma e il celebre rapporto I limiti dello sviluppo, fino al Rapporto Brundtland, la sostenibilità è il frutto di un’evoluzione lunga. Dopo il 1987, il concetto si è consolidato grazie a eventi come il Summit della Terra di Rio del 1992, dove fu approvata Agenda 21, e ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Ma tutto parte da quella definizione semplice e potente: non si può costruire un futuro distruggendo il presente.

Pensare alla sostenibilità come a qualcosa di lontano, teorico o riservato ai grandi enti internazionali è un errore che spesso facciamo senza accorgercene. In realtà, incide ogni giorno, anche quando non ci pensiamo. Prendiamo una scena familiare: una madre che, nel fare la spesa per la settimana, decide di entrare nel mercato rionale anziché in un supermercato qualsiasi. Osserva le cassette di verdura, chiede al contadino da dove arrivano le zucchine, e sceglie prodotti locali e di stagione. Quel gesto, apparentemente semplice, non solo riduce l’impatto ambientale legato al trasporto, ma alimenta un’economia più resiliente e umana.

O pensiamo a un giovane coppia che acquista casa e, invece di optare per soluzioni standard, decide di installare infissi ad alta efficienza, un sistema di riscaldamento a pompa di calore e pannelli fotovoltaici. La spesa iniziale è maggiore, certo, ma sanno che ogni kilowatt autoprodotto significa meno emissioni, meno dipendenza energetica e, nel tempo, un risparmio reale. Scelgono vernici naturali, evitano i materiali tossici e si informano su fornitori che rispettano l’ambiente. Stanno costruendo uno spazio di vita in cui il benessere non è solo personale, ma collettivo.

Anche in ambito lavorativo, la differenza si sente. Un piccolo ristorante decide di non usare più bottiglie di plastica e introduce l’acqua microfiltrata in caraffe di vetro. Rivede il menù ogni stagione per cucinare solo ciò che è disponibile in quel periodo, e stringe accordi con aziende agricole biologiche del territorio. I clienti lo percepiscono, tornano volentieri, lo consigliano. Non è solo marketing: è coesione locale, è etica applicata.

E poi ci sono le imprese. Un’azienda tessile, ad esempio, che riconosce quanto il proprio settore impatti sull’ambiente, inizia a trasformare la produzione. Sceglie tessuti riciclati, investe in tracciabilità, elimina le sostanze chimiche nocive. Ma soprattutto, decide di garantire diritti e salari dignitosi lungo tutta la filiera, anche nei paesi dove storicamente si è chiuso un occhio. Il risultato? Non solo minori emissioni, ma maggiore fiducia da parte dei consumatori, e una narrazione aziendale finalmente coerente con i valori dichiarati.

La sostenibilità vera nasce così: dalle scelte apparentemente piccole, dalla capacità di guardare oltre il proprio giardino, dalla consapevolezza che ogni euro speso, ogni voto, ogni oggetto acquistato o evitato è un gesto politico. Non è una questione di perfezione, ma di direzione. E ognuno può cominciare a camminare in quella giusta.

Nonostante la forza concettuale del Rapporto Brundtland, la sua applicazione reale è stata spesso superficiale. Molte politiche pubbliche parlano di transizione ecologica, ma continuano a finanziare progetti inquinanti. Molte aziende si definiscono green, ma senza cambiare davvero i propri modelli produttivi. Questo fenomeno, noto come greenwashing, danneggia la fiducia dei cittadini e rischia di trasformare un'idea potente in una semplice etichetta di marketing. Inoltre, troppo spesso si dimentica la dimensione sociale: si parla di energia pulita senza pensare a chi non può permettersi l’installazione di un impianto solare, o di alimenti biologici inaccessibili per molte famiglie. La sostenibilità, per essere vera, non può essere un lusso.

A distanza di quasi quarant’anni, il messaggio del Rapporto di Brundtland è più attuale che mai. Il mondo affronta crisi climatiche, disuguaglianze economiche, tensioni sociali e un esaurimento crescente delle risorse naturali. La definizione di sviluppo sostenibile non è solo uno slogan: è un invito a ripensare come viviamo, produciamo e consumiamo. Tornare al pensiero originario della Commissione significa ricordare che il futuro non è garantito, ma si costruisce con le scelte di oggi. E che la responsabilità non è solo dei governi o delle multinazionali, ma anche di ciascuno di noi. Anche nel piccolo, anche ogni giorno.

Negli ultimi decenni sono stati fatti passi avanti, ma non sufficienti. Le crisi globali dimostrano che i cambiamenti climatici non sono più un’ipotesi, ma una realtà. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 rischiano di non essere raggiunti se non si agisce in modo concreto, collettivo e coerente. La sostenibilità, come la intendeva Brundtland, non è una semplice opzione etica: è l’unica strada realistica per garantire un futuro vivibile. Ma questo richiede coraggio politico, impegno delle imprese e, soprattutto, una nuova consapevolezza da parte dei cittadini. Ogni scelta, anche la più piccola, può contribuire a costruire un presente più giusto e un domani possibile.

Fonti

Origine e storia del concetto di sostenibilità – International Institute for Sustainable Development (IISD)